現在、私たちは山梨県北杜市に「listudeのひらく森」として約5,000㎡の山林に音楽ホールを作ろうと計画している。いわゆる立派な建物の音楽ホールではなく自然の環境を生かした音楽の場を「ホール」と考えている。だからといって既存の音楽ホールを参考にしないわけではない。「音楽ホール」は当然音楽を奏でる専用の空間だ。そこには歴史の中で培ってきた音楽の場としての効果や意義などが蓄積されている。できればそれらを私たちのホールにも取り入れたい。

listudeはこれまでコンサートの音響として様々な空間で音を出してきた。それらほとんどが音楽専用の空間でなく、お寺、教会、体育館、教室、古い日本家屋や洋館、ホテルなど、仮設的にそこに音響を仕込むような現場ばかりだ。そして、それぞれの空間によってうまくいったか否かがでてくる。ある程度経験を重ね、どういう空間だとうまくいきやすいのかなんとなくわかることもあるが、まだ不確かなことの方が多い。そんな中、音楽専用のホールはどのように音をあつかい、音が良いホールとしてできあがるのか。音楽ホール設計の仕事に興味が出てきた。そんな中、この本に出会った。

響きをみがく――音響設計家 豊田泰久の仕事

この本は、音楽ホールの音響設計を専門とする豊田泰久さんの仕事について記されている。国内ではサントリーホール、ミューザ川崎シンフォニーホール、札幌コンサートホール Kitara、京都コンサートホール、海外ではロサンゼルス ウォルト・ディズニー・コンサートホール、ハンブルク エルプフィルハーモニーなど、数多くのプロジェクトを手がける。本の中で世界的な指揮者たちが豊田さんの設計したホールについて語っている。例えば、”ミューザ川崎シンフォニーホール”についてイギリスの指揮者サイモン・ラトルが「あり得る可能性の中で完璧に近い」と語る。そんな”完璧に近いホール”は経験せずにいられない。音響設計家・豊田泰久さんの設計した”ミューザ川崎シンフォニーホール(神奈川)”と”サントリーホール(東京)”に足を運ぶことにした。

ヴィンヤード型ホールがもたらす親密感:Intimacy(インティマシー)

豊田さんはヴィンヤード型と言われるホールを数多く設計している。ヴィンヤードとはワイン畑のことで、山肌にそった段々畑のように、ステージの周囲すべてを客席がすり鉢状に囲む型式のことだ。

ミューザ川崎シンフォニーホールのステージ側から客席を眺める

この日は神奈川近郊で活動する約300名の合唱団とオーケストラ、4名の声楽家の演奏だった。僕が座ったのが2階中央一番奥の席だったがヴィンヤード型の効果で実際の距離よりも演奏が近くに感じた。ホールの構造が左右非対称なのも何か音に関係しそうだ。すり鉢状にせり上がっていく構造から客席の背後にある大きな反響板が覆いかぶさるようにある。これはステージからの一次反射を効果的に客席に届ける工夫だ。

演奏が始まり、不思議だったのは音が強くなった時は残響が短くなったかのように楽器の音が響きに埋もれずに聴き取れ、単音や音数が少ない時は残響がきれいに伸びていく。もちろん演奏上での工夫があるからだと思うが、響きにクセがないのも大きな要因だと思う。すり鉢状なのでステージを上から眺める位置だが目を瞑ると正面にそれぞれの楽器が並んでいるように感じ、しかも中低音の量感とそれぞれの楽器の音の分離が気持ち良く聴こえた。音にも関心したが、もっとも感動したのはオーケストラとコーラスを含めて300名を超す人々がすごい集中力でひとつの音楽を演奏している状況そのものだった。久しぶりに大編成の合奏を聴き贅沢な気分にもなった。そして豊田さんがヴィンヤード型にこだわる理由の一つに親密感:Intimacy(インティマシー)を感じられること、ということがある。たぶん僕がこの日の演奏で一番感じたのは演奏者とホールが一体となる親密感だったのだろう。

サントリーホールで感じた楽器の延長としてのホール -空間の共振点-

2ヵ所目の東京サントリーホールは、豊田さんが音響設計で初めて主担当として関わり、ここで初めて日本に本格的なヴィンヤード型ホールが採用された。

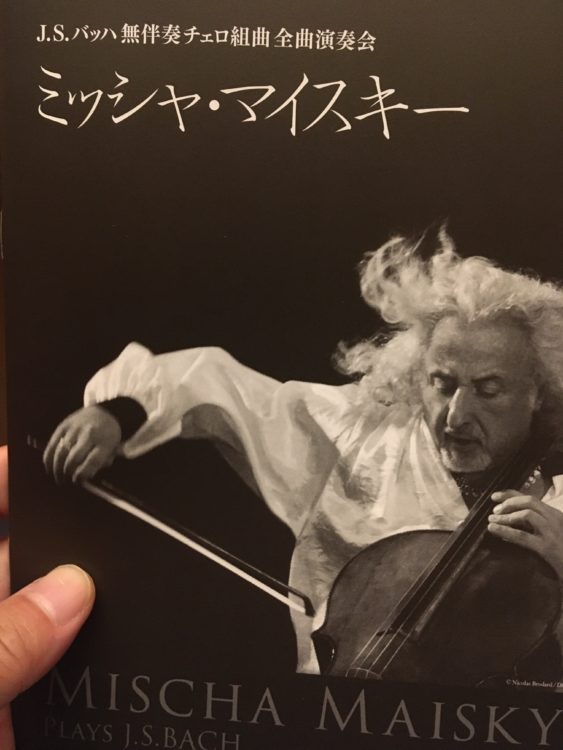

この日、ラトビア出身のチェリスト ミッシャ・マイスキーの演奏を聴いた。約2,000人の客席がほどんど埋まっていた。一階中央17列目の席でステージからは約20~25mほど離れていただろうか。この巨大なホールをチェロ一本でどれくらい音を満たせるのか、とても興味津々だった。結論から言うと十分な音量に聴こえた。ただ単純に音が大きかったというわけではない。ここで「ホールは楽器」という言葉の意味を深く知ることができた。

この経験で思い出したのは、10年以上前のサウンド・アーティスト 鈴木昭男さんのパフォーマンスだった。そのパフォーマンスは20人ほどが入る小さなギャラリーで行われた。昭男さんは小石を両手に持って1回、2回、3回と小石をぶつけて音を鳴らした。2回目から3回目の音が鳴った時、明らかに3回目の音が2回目までの音と違い、部屋全体がわずかに共振しているような響きがした。それは石がぶつかる音が強くなったのではない。部屋の共振点を狙って打った音が余韻を付けて鳴るような音だった。

鈴木昭男(すずきあきお)

1941年平壌生まれ。1963年、名古屋駅でおこなった《階段に物を投げる》以来、自然界を相手に「なげかけ」と「たどり」を繰り返す「自修イベント」により、「聴く」ことを探求。1970年代にはエコー楽器《アナラポス》などの創作楽器を制作し、演奏活動を始める。1988年、子午線上の京都府網野町にて、一日自然の音に耳を澄ます《日向ぼっこの空間》を発表。1996年に街のエコーポイントを探る「点 音」プロジェクトを開始。ドクメンタ8(ドイツ、1987年)、大英博物館(イギリス、2002年)、ザツキン美術館(フランス、2004年)、ボン市立美術館(ドイツ、2018年)、東京都現代美術館(2019)など、世界各地の美術展や音楽祭での展示や演奏多数。

ミッシャ・マイスキーのチェロの響きもまさしくそのように聴こえた。前半は耳が慣れなくて気付かなかったが、後半から徐々にホール全体が響くように聴こえたきた。まるでホールに直接弦を張って弓で弾いているようだ。それが音だけでなく観客の思考や感情も一緒に共振させているように感じた。観客の集中力が高まりミッシャ・マイスキーの一振りごとに会場全員の感情も大きく動く。

ミッシャ・マイスキーも昭男さんも空間の響きを鋭く捉えて、それを空間に返しているようだ。僕は楽器を弾くわけではないが、同じ楽器でも人によって響きが違うことを何度も体験している。楽器の延長であるホールまで丸ごと捉えて演奏するような意識というのだろうか。それは弾く達人というより聴く達人のように思える。

理想のホールは透明な器

理想のホールはただの器(うつわ)であるべきだ。むしろ何の癖もない透明な器であることが求められる。ホール自体が魔法のようにどんな演奏も良い音に変えてしまってはいけない。大事なことは演奏者と聴き手をどう親密に結びつけることができるか。それがすべてに優先され、もちろん音もそれに従属する。つまり癖のない音を求める、まさしく理想の音響空間。それは今まで考えてきたことだ。こうして豊田さんが設計されたホールを体験してなお、それが自分の今までやってきたことと十分重なることだと気付けたこと。それはとても心強いことだ。そして改めて途方もなく難しいことではある。しかし進んでいく勇気をもらえることだった。